Imagem: Edição de Zero Hora

Por Débora Gallas Steigleder*

O planeta se mobiliza pela Amazônia em chamas, e o jornalismo repercute os diferentes vieses que envolvem este conflito ambiental, evidenciado pela chegada de partículas das queimadas a São Paulo em 19 de agosto.

A edição do fim de semana de 25 e 26 de agosto de Zero Hora, que traz o assunto na capa, pretendeu aprofundar alguns tópicos a partir de apuração própria da redação do jornal gaúcho. O texto na primeira página da cobertura, não assinado, traz um apanhado geral dos aspectos políticos que envolvem o conflito por um viés declaratório, com a tradicional reprodução de pronunciamentos das fontes oficiais. Nada de novo aqui, portanto. A dimensão local é abordada em seguida, em texto de Leonardo Vieceli, que faz um gancho com a menção ao risco que a destruição da floresta representa ao acordo comercial recém firmado entre União Europeia e Mercosul. O repórter relata a preocupação de entidades exportadoras do Rio Grande do Sul com os danos do crime ambiental à imagem do país frente aos parceiros comerciais. Esta centralidade nos impactos econômicos segue a posição editorial da empresa e é repercutida por colunistas de Política e Economia na mesma edição. De certa forma, então, nada de novo até aqui também.

A seguir, um quadro informativo com mitos e verdades sobre a Amazônia ajuda a contextualizar o leitor e complementa o texto de Iarema Soares, que apresenta o olhar dos especialistas sobre as possibilidades de restauração e as perdas inestimáveis nos ecossistemas amazônicos. Assim como a entrevista com bombeiro que está trabalhando no combate às queimadas, realizada por Rodrigo Lopes, estes recursos permitem um diálogo entre escalas. Nada substitui a presença do repórter in loco, mas, em um contexto de limitações físicas (e financeiras), uma construção discursiva que oriente o olhar “daqui para lá” é interessante para gerar proximidade. Um passo importante, porém, seria incorporar uma reflexão constante na cobertura sobre os efeitos diretos da perda da Amazônia em nossas vidas independentemente da proximidade geográfica com ela. Afinal, já passou da hora de reconhecermos as interconexões que fundamentam a vida na Terra.

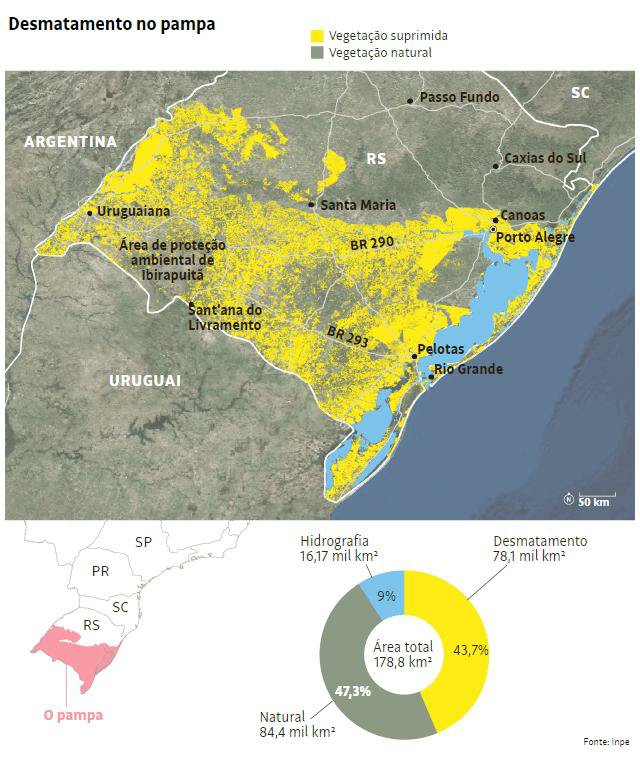

Talvez o conteúdo local mais expressivo da cobertura seja o histórico da destruição da floresta, assinado por Itamar Melo, com gráficos e comparativo da área desmatada na Amazônia com o território do Rio Grande do Sul. O texto menciona que gaúchos foram estimulados a ocupar a região a partir dos anos 50. E, amplificando a questão da continuidade, é interessante ver aqui o deslocamento de sentido sobre o tema em Zero Hora, por meio de uma espécie de reversão do silenciamento: em minha leitura, por exemplo, remeti imediatamente a todas as coberturas do veículo – e do Grupo RBS, em geral – com narrativas heroicas sobre a conquista do Centro-Oeste e do Matopiba por gaúchos envolvidos no monocultivo de soja. Ao longo de décadas, a expansão das fronteiras agrícolas foi relatada – e exaltada – nos veículos da empresa sem contraponto ambiental. Muitos jornalistas têm-se posicionado para apontar o discurso violento e mentiroso de representantes do governo federal como avalizador de crimes ambientais, e com razão. Mas já é tempo de as mídias e seus profissionais fazerem uma autoavaliação: em que medida terem corroborado para o mito do progresso também contribuiu para a “naturalização” da destruição?