Imagem: João Paulo Burini / Getty Images

Por Patrícia Kolling*

A leitura da coluna Saúde, meio ambiente, políticas públicas: a dengue mostra que está tudo interligado, produzida pelas colegas Isabelle Rieger e Cláudia Herte de Moraes, e publicada no site Eco, me instigou a apurar sobre a abordagem dada nas notícias da imprensa brasileira sobre a doença e suas relações com o meio ambiente e as políticas públicas. Em notícia publicada pelo governo federal, no dia 27/02, a ministra da Saúde, Nísia Trindade, ressalta que o aumento no número de casos neste período do ano não era esperado, considerando as tendências históricas que indicam o pico das epidemias entre março e abril. O texto diz ainda que os motivos para esta situação, diferente do esperado, têm raízes múltiplas, entre elas as alterações climáticas, em especial na época de chuvas, e a mudança nos sorotipos circulantes da dengue. O Ministério declarou que o Brasil chegou a quase 1 milhão de casos registrados de dengue e que vai fazer uma mobilização nacional para combater os focos do mosquito, no sábado dia 2.

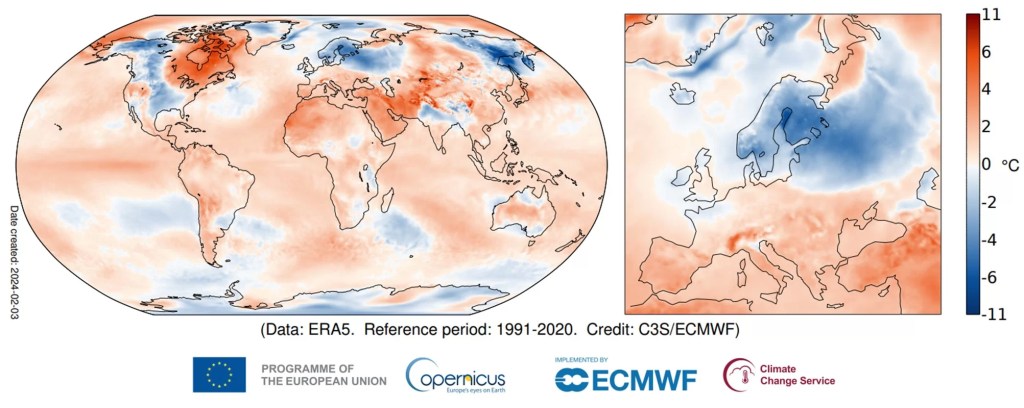

A fala da ministra foi citada em algumas notícias, porém, pouco se aproveitou para aprofundar a temática, explicando como e porque as alterações climáticas podem estar levando ao aumento dos mosquitos e dos casos de dengue. Uma apuração rápida, nos sites G1, Folha de São Paulo e Estadão, mostrou que a maioria das notícias foca nos números de infectados e mortos pela doença. A Folha de São Paulo, no dia 19, além das dezenas de números e gráficos que trouxe sobre a dengue, destacou que especialistas apontam os fatores climáticos como centrais para a explosão de casos. Diz o texto que o calor acima da média e o período chuvoso criam condições ideais para a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença.

Para a construção deste texto, fizemos uma breve análise das notícias publicadas, mas em 2015 e 2016, o tema já foi estudado em profundidade por colegas deste grupo, e apresentado no artigo Dengue, Zika e Chikungunya: Análise da cobertura do risco de doenças associadas às mudanças climáticas sob a ótica do Jornalismo Ambiental. Na época vivia-se no Brasil também um período de aumento de casos de dengue, e da mesma forma a imprensa não aprofundou as relações entre as mudanças climáticas, o aumento dos mosquitos e de casos de dengue.

Outro aspecto que percebemos nas notícias foi a publicação de números que apontam o aumento das mortes por dengue no Brasil. A Folha de São Paulo, citou a fala da ministra Nísia, em que ela destaca a preocupação com o aumento dos casos graves. “Temos de olhar o manejo adequado, cuidado no tempo certo e hidratação [do paciente]”. O infectologista da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e consultor da Organização Mundial da Saúde (OMS), Kleber Luz, ressaltou esse aspecto no G1 “… é preciso mitigar o problema. Capacitar médicos, enfermeiros, equipes de saúde para tratar a dengue de forma adequada, disponibilizar insumos como soro, para que as pessoas sejam tratadas. O que devemos fazer é evitar as mortes”. O consultor da OMS ressaltou ainda que a dengue é uma doença completamente tratável, “com baixo índice de óbito se o paciente procurar atendimento precocemente” e se for realizada a intervenção adequada.

Diante dessas explicações por que tantas pessoas ainda estão morrendo de dengue no Brasil? Diferente da covid-19, que é uma doença ainda pouco conhecida, a dengue existe no Brasil há mais de 30 anos. A imprensa precisa questionar as autoridades e especialistas e buscar respostas para o porquê de as pessoas ainda estarem morrendo de dengue no Brasil. Os hospitais e postos de saúde não estão preparados para receber e fazer diagnósticos rápidos nos pacientes? Está sendo monitorado os índices de plaquetas nos pacientes e há bolsas de plaquetas para as transfusões nos casos graves? Os pacientes estão recebendo hidratação quando necessário? Essas são algumas das perguntas que a imprensa deveria estar fazendo e não está. As pautas estão aí, citadas nas próprias notícias. Cabe a imprensa saber olhar além dos números.

*Doutora em Comunicação pela UFRGS, docente no curso de Jornalismo da Universidade Federal de Mato Grosso, Campus do Araguaia, integrante do Grupo de Pesquisa Jornalismo Ambiental (CNPq/UFRGS). E-mail: patikolling@gmail.com.